藍色海洋的饋贈——北海貝雕

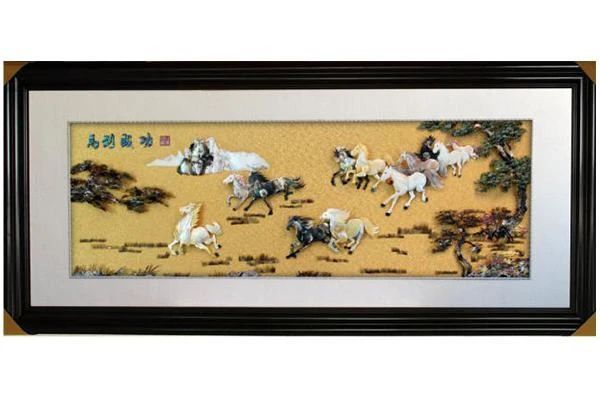

而今天要介紹的“貝雕”就是選用有色貝殼,巧用其天然色澤和紋理、形狀,經剪取、車磨、拋光、堆砌、粘貼等工序精心雕琢成平貼、半浮雕、鑲嵌、立體等多種形式和規格的工藝品。其將國畫的神韻、刺繡的空靈、玉雕的質感、珍珠的光澤渾然天成地融為一體,有極高而獨特的藝術欣賞性。 貝殼遠在五萬年前山頂洞人時期就被穿成串鏈作為裝飾。秦漢時期,冶煉技術的提高和普及為貝殼的雕琢開辟了新途徑,出現了“螺甸”這種裝飾品。宋、元前后,中國民間的螺鈿鑲嵌和貝貼等工藝已經十分流行。新中國成立后,出現了浮雕形式的貝雕畫和多種實用工藝品,而揭開了貝雕工藝史嶄新的一頁。

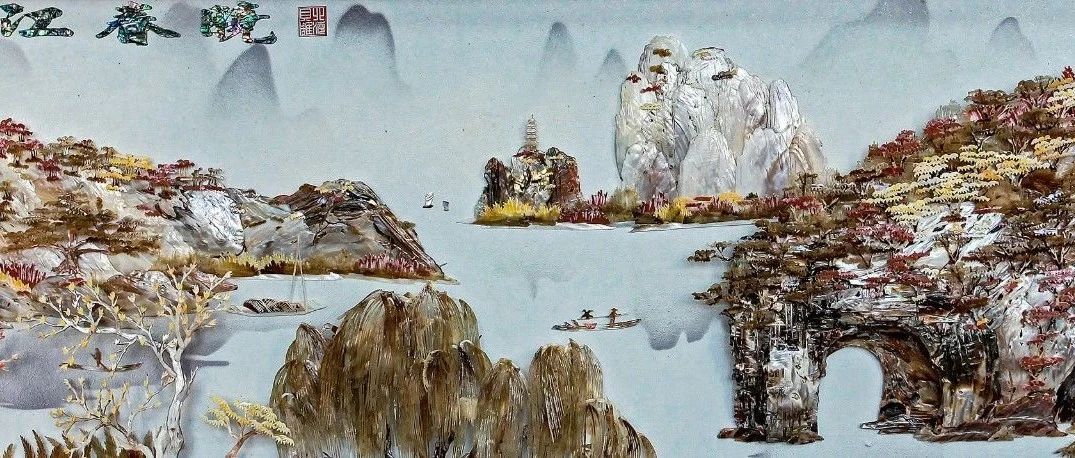

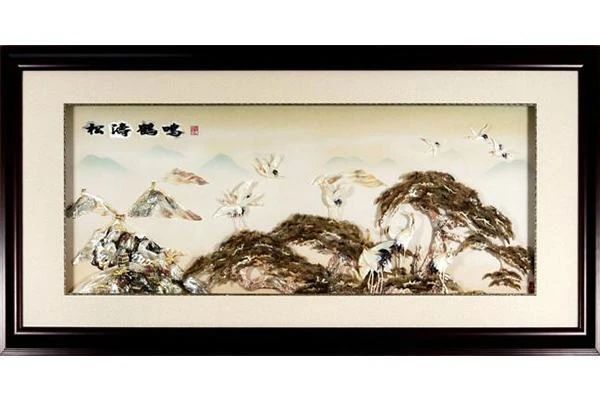

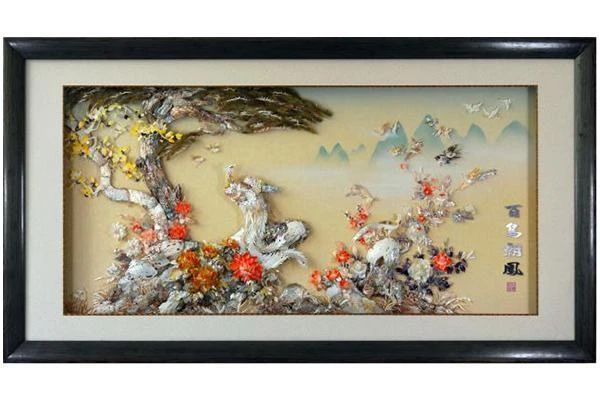

貝殼種類多樣,大的如簸箕,小的像米粒,形態繁多,色彩各異,一個貝殼還可以磨出多層色彩,所以制作的工藝品品種多,題材廣。主要以花鳥、人物、山水、靜物等主為主題,珠光晶瑩,古樸典雅,具有鮮明的裝飾性和觀賞性。 貝雕工藝品的制作較為復雜,優質的貝雕工藝品往往經過裝裱,有的還配有底座,具有較高的藝術觀賞價值。貝雕的制作,關鍵在于因材施藝,所謂“材”,即天然提供的材料,依勢取形,然后用堆、疊、聯、粘等方法,制成成品。民間藝人對貝殼的運用,極其高妙。國畫有多少種表現形式與構圖,就有多少種貝雕畫。裝框后,燦爛華美,天然貝殼做的貝雕畫能永不褪色。 貝雕在許多地區都有生產,主要產區有湖北的仙桃市、遼寧的大連、旅大、山東的青島、廣西的北海、廣東的陸豐和江蘇的連云港等地。北海貝雕是廣西傳統的傳統工藝品,有悠久的歷史,是中國文化寶庫中的瑰寶,承載著古老文化又體現現代文明,是認識北海、宣傳北海的重要載體,是北海的城市“名片”。 北海貝雕是20世紀60年代初在“螺鈿”的基礎上發展起來的。1964年,北海工藝美術廠成立,開始進行專業的貝雕生產,并不斷總結經驗,使北海貝雕得到了快速發展。北海貝雕技法多種多樣,選、磨、貼、拼、接、粘并用,借鑒了木、玉、牙雕和國畫等技藝,使其形象生動、層次分明,風格獨特。從2005年開始,北海貝雕在原工藝技法的基礎上,利用貝殼的天然色彩和紋理,潛心研發,合理搭配,終于生產出了純天然不著色,原汁原味的貝雕作品。從此,北海貝雕迎來一個全新的發展契機。

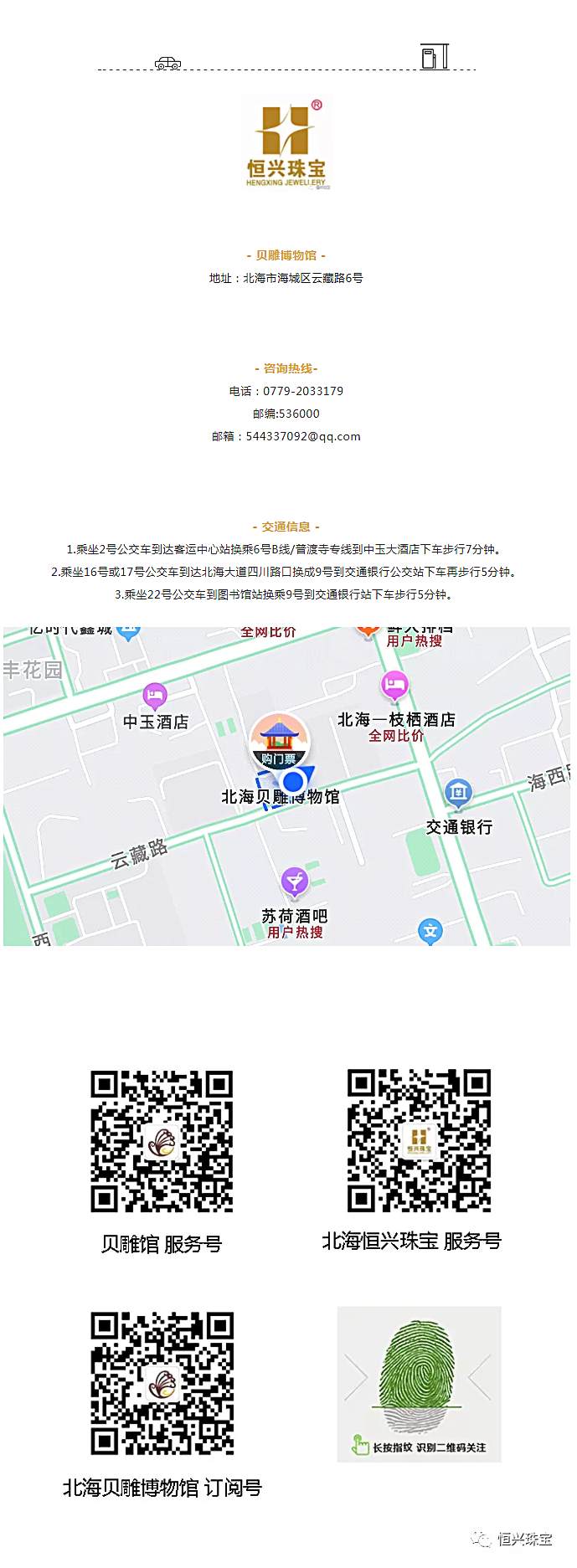

北海貝雕有6個種類、1600余品種。主要包括大型浮雕作品,貝雕畫,貝雕擺件,貝雕把件,立體貝雕,貝雕飾品等為主,其中貝雕畫以花卉瓴毛為最佳,構圖吸取國畫的風格與濃厚的東方藝術構思。題材分人物、花鳥及山水三大類。產品有15種規格、1600余品種。以花卉貝雕為最佳,如牡丹、月季、龍菊及芙蓉等。 北海市還擁有國內唯一一家貝雕主題博物館——北海貝雕博物館。館藏作品以三類為主。一是300多種名貴的貝殼標本;二是具有歷史價值的貝雕飾品和家俱;三是貝雕精品展示。其中館藏百件貝雕精品作品中以《稱心如意》《門神》《富春山居圖》《梅報春》等最為著名。北海貝雕藝人經過400多年的不斷探索、繼承、發揚、創新,從貝串、貝堆、平面貝雕到浮雕,再到立體貝雕,使北海貝雕技藝進入中華民族傳統藝術的大寶庫。 貝雕巧妙的將人與海結合起來,貝雕是海的綺麗與傳統文化智慧的結晶,具有貝殼的自然美、雕塑的技法美和國畫的格調美,自古而來記載著人與海的故事,承載著古老文化又體現現代文明,傳達著人們對美好明天向往和期待。從貝雕畫到如今制作精良的貝雕工藝品,歷時萬年的貝殼在人類智慧的光影中不斷穿梭。 (聲明:以上圖文源自網絡,如有侵權請聯系我們)

<