? ? ?

? ?

?

<

]]>

這次大會是全國工藝美術工作者的盛會,必將對中國工藝美術產業創新交流起到極大推動作用,我們將以此為契機,強化政策扶持、科技創新和創意引領,加大產業鏈培育,加強與其他地區工藝美術產業領域務實合作,努力實現優勢互補、互利共贏、共同發展。

我司會堅定不移的按總書記提出的指導方針,堅定文化自信,勇擔文化使命,繼承千年積淀的貝雕藝術品傳統文化,為文化強國建設,在貝雕工藝行業中做出更大貢獻。

<

]]>

6月1日,由大連藝術學院和金阿山藝術館聯合主辦的2022 年度國家藝術基金《貝雕藝術傳承與創新人才培養》項目結項展及學術研討會在遼寧大連隆重開幕。中國藝術研究院研究員侯樣祥,東北師范大學美術教育系主任馬丹, CCTV4—非遺設計推廣大使曹小蘭,大連市文化和旅游局局長馬濤, 大連市文化和旅游局公共服務處處長王曉瑞,大連博物館館長姜曄,中國工藝美術大師金阿山、金吉、路光榮、利成世,廣西工藝美術大師林雄、許承斌,北海工藝美術大師何明軍,以及大連藝術學院等眾多領導等參加此次交流會。與會人員還參觀了大連博物館開幕式,旅順博物館和金阿山藝術館。

學術研討會就繞工藝美術的特征與時代價值、工藝美術的傳承與發展、工藝美術與設計教育的關系、貝雕傳承人才培養、貝雕藝術的創造性轉化、創新性發展等議題展開了討論,專家學者們就貝雕藝術的傳承與發展進行了深入探討。

北海貝雕博物館館長林雄,作為國家級非物質文化遺產貝雕項目傳承保護負責人,在會議上做了《貝雕的傳承與發展》的發言。大家一致認為,貝雕傳承人才的培養至關重要。通過傳承人才的培養,貝雕藝術才能在當代得到傳承和創新。與會專家們紛紛提出了一系列具體的培養措施和方法,包括建立相關教育機構與平臺,組織師徒傳承等。貝雕藝術發展應該具有創造性和創新性,在保持傳統技藝的基礎上,貝雕藝術應與現代設計相結合,不斷推陳出新。會議最后,大家共同達成了一致共識:貝雕藝術是非遺傳統文化的重要載體,也是推動當代社會發展的重要力量。通過學術研討與交流,加強貝雕藝術的傳承與創新,促進工藝美術與設計教育的協同發展,工藝美術將能夠更好地服務于大眾生活,為社會的美好未來作出積極貢獻。

此次研討會不僅為與眾多工藝美術大師一個學術交流的平臺,也為貝雕藝術的傳承與發展、工藝美術與設計教育的關系、貝雕傳承人才培養以及貝雕藝術的創造性轉化等議題的研究提供了寶貴的思路和啟示。相信在大家的共同努力下,貝雕藝術將迎來更加輝煌的未來,為文化傳承和社會進步做出更加重要的貢獻。

<

]]>

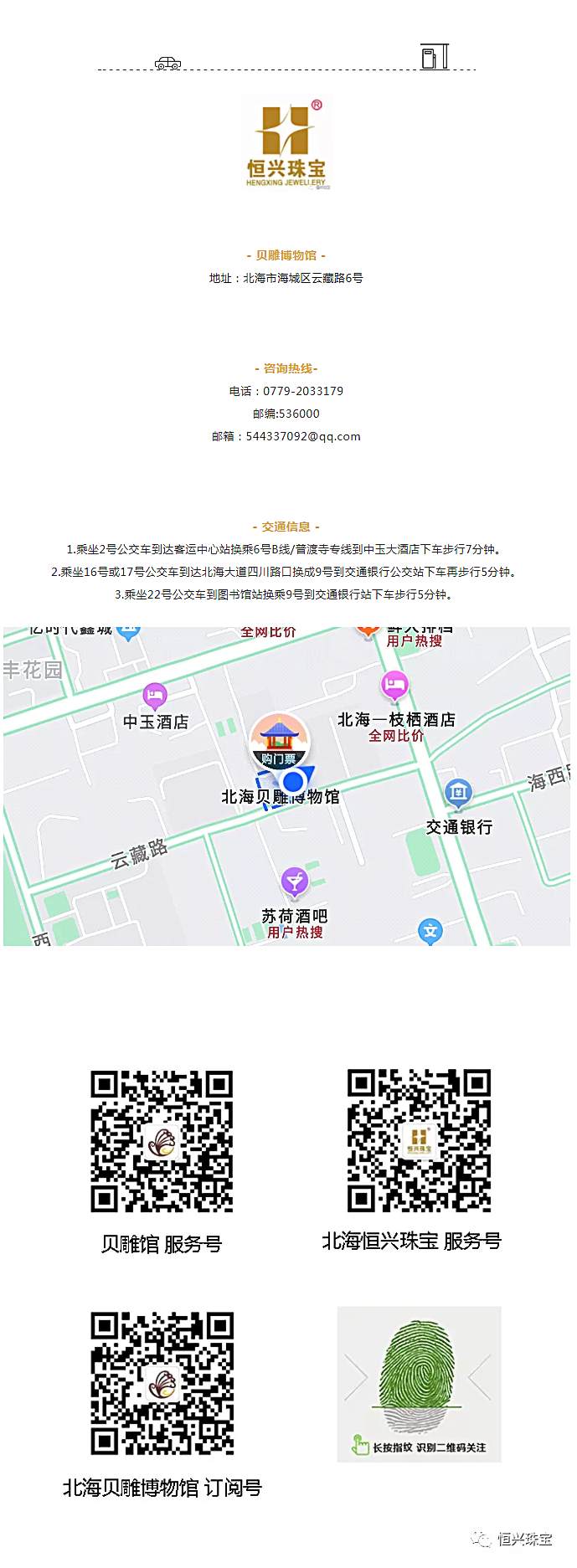

為深入學習貫徹黨的二十大精神,切實做好2023年“5 ? 18國際博物館日”宣傳活動,貫徹習近平總書記關于博物館工作的重要論述和重要指示批示精神,海城區文體廣電旅游局于5月18日當天組織局全體干部、街道社區人員及市民群眾來到貝雕博物館進行參觀學習,深入了解南珠及貝雕文化,助推海城區文化建設。

貝雕博物館作為北海的貝雕非遺文化保護基地,承載著豐富的歷史與藝術傳統。博物館以“北海貝雕藝術繼承、弘揚中國傳統文化”為宗旨,以觀光旅游、歷史、貝雕藝術文化為主要軸線,特設貝雕歷史和文化起源、生產經驗,實體產品,與此同時呼吁社會各界積極參與傳統工藝美術的繼承和保護。博物館收藏了數千件珍貴的貝類文物,精美的珍珠母收藏品和100多件貝殼雕刻精品。

通過這次參觀學習,同志們在感受“非遺”文化魅力的同時,厚植家國情懷,充分認識到非遺文化認同的重大意義。不僅對北海貝雕的歷史文化有了較全面的了解,也對北海貝雕有了更深的認識和贊賞。

<

]]>

5月12日下午,上海市浦東新區人大常委會副主任李國華一行來到北海貝雕博物館參觀調研。探究貝雕非遺藝術的發展現狀以及博物館在傳承貝雕文化方面的作用。

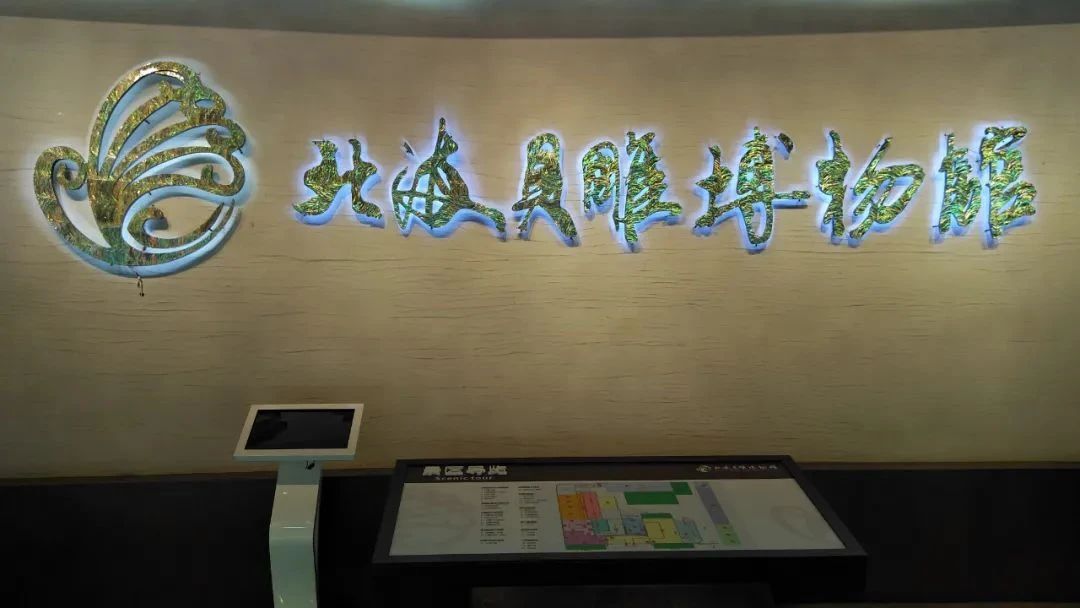

5走入大廳,首先映入眼簾的是墻壁上用天然鮑魚貝精雕細琢的“北海貝雕博物館”幾個大字,色彩絢麗,美輪美奐。博物館的講解員介紹,貝雕藝術在中國歷史上有著悠久的傳統,這種藝術形式早在幾千年前的新石器時代就已經出現。隨著時間的推移,這種藝術形式逐漸發展成為一種獨特的藝術門類,深受人們的喜愛。

博物館展廳陳列著各式各樣的貝雕作品,每件作品都獨具特色,讓人嘆為觀止。調研團一行不僅欣賞了各種風格的貝雕畫作和歷年獲獎的經典作品,還興致勃勃地參觀了工匠制作貝雕畫的過程。大家深深感受到,貝雕藝術作為中國獨特的文化遺產,具有不可替代的價值和意義。

<

]]>

5月12日上午,北海貝雕博物館迎來了來自寧波市人大無障礙環境建設調研組的領導們。調研組由寧波市人大工作理論研究會副會長鄔和民、寧波市人大工作理論研究會副秘書長宋吉林、寧波市人大工作理論研究會理事金潮等組成,由北海市人大常委會副秘書長盧新華、市人大社會建設委副主任委員彭健平、合浦村鎮國民銀行行長王效舜等陪同。大家在博物館講解員的熱情講解下,領導們從貝幣的起源,貝部文字的文化精髓,螺鈿家具發展到今天的貝雕畫,貝雕藝術的歷史發展及文化內涵有了充分的了解。

領導們對博物館內珍藏的各種精美藏品贊不絕口,還饒有興趣的參觀了貝雕工匠們制作貝雕畫的過程。博物館的展品不僅反映了貝雕的精湛工藝,也體現了傳統文化的博大精深,讓人們更好地理解了中華文化的博大精深。大家肯定了博物館在非遺文化遺產保護、展示和傳承方面所做的貢獻和成果。并鼓勵博物館繼續加強貝雕文化的傳承與推廣。

<

]]>

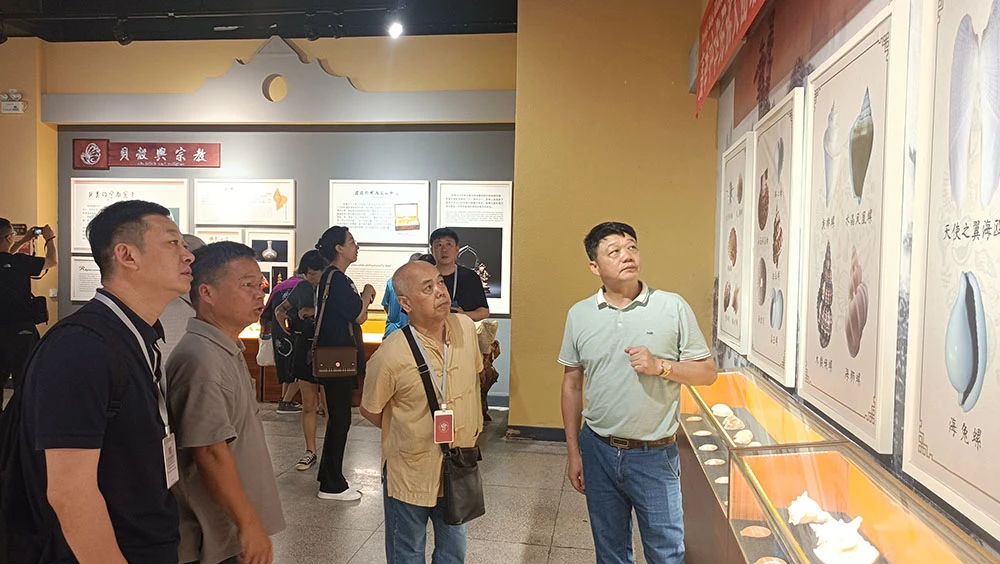

由大連藝術學院主辦的國家藝術基金貝雕藝術傳承與創新人才培養項目,于2023年5月11日下午赴北海貝雕博物館考察調研。

該調研團由項目首席專家、亞太工藝美術大師、中國工藝美術大師、國家級貝雕大師金阿山,項目授課專家、中國工藝美術大師路光榮、熊承秀,項目負責人、大連藝術學院藝術設計學院執行院長劉爽,大連藝術學院藝術設計學院副教授 張妹、金秋月、孫求一、溫岳赫等一行12人組成。北海貝雕博物館館長林雄、國大師利成世陪同參觀、探討。大家一起參觀了博物館,并就貝雕的傳承發展進行了友好交流。

眾位貝雕大師及老師們對博物館內的藏品都很感興趣,仔細了解藏品來歷的同時,對藏品保護提出了寶貴意見,對貝雕工藝巧奪天工的自然之美贊不絕口。得知北海貝雕經過數年精雕細琢,已經成為代表廣西的國禮和區禮,并成為北京人民大會堂、首都國際機場、國家商務部等重大場館的裝飾畫時,給足了非常高的評價。對北海貝雕博物館作為非遺文化保護基地對貝雕文化的保護及宣傳作了充分的肯定。

大家還共同探討了貝雕工藝的歷史淵源、現代發展和未來前景。就貝雕工藝的材料選取、工具使用、技法講解等問題進行了深入研究和探討。

<

]]>圖片源于網絡 圖文無關

自古以來,珍珠一直被視為水中的珍寶,與大地上的寶石一樣,成為高貴、美麗和財富的象征。我國是世界上最早開始采集和利用珍珠的國家之一,也是最早開始人工養殖珍珠貝類的國家。目前,我國在淡水珍珠的產量和消費量方面均位居世界前列。在與珍珠的長期交往中,中國人培育了豐富的“珠文化”,留下了許多感人的故事。

與眼淚相伴的傳奇

珍珠晶瑩圓潤、深受人們喜愛,但其形成過程古人卻對此有各種猜測。在世界各國與珍珠形成有關的神話傳說中,一個有趣的發現是許多傳說都與眼淚有關。在古代阿拉伯人的故事中,當牡蠣在海灘上欣賞月光時,天上的女神在哭泣,女神的一滴眼淚落進牡蠣心臟,就變成了一顆珍珠。在北歐丹麥童話《人魚公主》中,人魚公主思念王子,流下眼淚,被守護在身邊的母蚌珍藏起來,最終眼淚變成了顆顆珍珠。

中國古代的神話傳說中,珍珠的形成和眼淚有著密切的關系。其中最著名的便是“鮫人泣珠”。據傳說,很久以前,在中國的南海里生活著一群鮫女,她們原在月宮中為嫦娥做侍女,因做了錯事被罰到海邊織綃。她們織的綃薄如蟬翼、滑如凝脂,名叫鮫綃。每逢月圓之夜,她們常常站在礁石上,遙望月亮,思念月宮中的美好時光,傷心落淚。她們落下的眼淚就化作珍珠。另有一個版本的故事中,海龍王的女兒欽佩青年的勇敢而救了他,并與青年相愛結為夫妻,但后來青年被貪官殺害。悲傷的龍女每逢月圓之夜就會坐在珊瑚島上哭泣,思念死去的丈夫。這些故事被古代文人頻頻引用,如唐代詩人李商隱在《錦瑟》一詩中有“滄海月明珠有淚,藍田日暖玉生煙”的句子,人們覺得珍珠像極了珍貴的眼淚,更加珍貴動人。

圖片源于網絡 圖文無關

珍珠是一種由珍珠貝類產生的生物礦物。珍珠貝類包括鮑類、牡蠣、貽貝和蚌類等。當珍珠貝類的外套膜受到微小沙礫或生物體等外界刺激和壓力時,外表皮的單層上皮組織局部或一部分細胞下陷,逐漸形成一個囊狀結構,即珍珠囊。珍珠囊內的上皮細胞會持續分泌一種半透明的珍珠質,從而生成珍珠。珍珠貝每天分泌約3到4次,每次只能覆蓋厚度約為0.5微米的珍珠質,因此需要2到5年的時間才能形成一顆直徑超過3毫米的珍珠。

珍珠質的主要成分是碳酸鈣,同時還含有少量的有機物和水。由于其穩定性較差,接觸酸性物質時容易融化、起泡,因此不適宜與醋、香水、油、鹽、酒精等物質接觸。珍珠的形狀多種多樣,大多為圓形、橢圓形、梨形和異形。珍珠有豐富多彩的顏色,如白色、紅色、黃色、粉色、黑色等,這主要是由于珍珠質中所含有的微量金屬元素不同而造成的。如果珍珠中含有銅元素,那么它的顏色就是金黃色的;如果含有鈉元素,就會呈現肉粉色;如果含有鋅元素,那么它就會呈現紅色。

在古代,珍珠主要來自淺海海域,但近代人工養殖技術的發展,使得產自河湖的淡水珍珠也逐漸嶄露頭角。現在我們所看到的珍珠,不論是海水珍珠還是淡水珍珠,絕大多數都是通過養殖獲得的,而天然珍珠已經十分罕見。

艱辛的采珠史

我國古代先民早在很久以前就發現了珍珠的價值,并開始了珍珠交易。戰國時期的《尚書·禹貢》中就有記載,說的是淮水這個地方盛產珍珠和美魚。其中“淮夷蠙擯珠”中的“蠙擯”指的就是蚌,說明當時人們已經開始以蚌類生產的珍珠進行貿易。另外,韓非子的《外儲說左上》中也有“鄭人買櫝還珠”的故事,講的是一個楚國人去鄭國賣珍珠,結果被鄭國人對裝珍珠的木匣更感興趣,高價買走了木匣,卻不知里面的珍珠早已被取走。這個典故被用來比喻取舍不當,成為了現在常用的成語“買櫝還珠”。

圖片源于網絡 圖文無關

自秦代以來,珍珠作為一種稀有的貴重物品,逐漸成為朝廷貢品,具備著特殊的社會地位和價值。它開始被廣泛用于皇室成員的皇冠、貴婦的裝飾和佛像的寶座等地方,被視為尊貴和權威的象征。在廣州出土的西漢南越王墓中,發現了大量的珍珠,總重量達到近4.6千克。這些珍珠大小不一,小的只有一兩毫米,而大的可以達到20毫米,大部分都有穿孔。這充分說明穿戴珍珠飾品已經成為了彰顯尊貴身份的一種方式。

在兩漢時期,廣西的合浦、珠厓和交趾一帶位于熱帶和亞熱帶地區,水域面積廣闊,水質溫暖,水生物資源十分豐富,因此非常適合珠蚌生長,盛產珍珠。尤其是合浦的珍珠資源最為豐富,采珠業最為發達。據史書記載,合浦百姓并不懂得耕作技術,而是以采珠為生。由于珍珠小巧而珍貴,易于攜帶,而且“珠玉之利百倍于農事”,珍珠貿易在合浦得到了繁榮發展。一些中原地區的商賈前來廣西采購珍珠,再將其販賣到內地,可以獲得數百萬的利潤。后來,合浦成為兩漢時期中國海上絲綢之路的起點,大量載有合浦南珠的商船駛向東南亞和南亞諸國,使得這個小海港成為漢朝中外文化交流的重要樞紐。

然而,盡管珍珠為沿海地區帶來了福祉,但它也帶來了無盡的苦難。由于封建統治者對這種珍貴的天然物質貪求無度,地方官員爭相進貢,導致許多沿海地區的老百姓因下海采珠而葬身海底。正如李白在他的詩中所說:“相逢問疾苦,淚盡曰南珠。”古代采珠的歷史就是珠民的血淚史。

圖片源于網絡 圖文無關

明代是中國歷史上采珠最鼎盛的時期。據史料記載,弘治十二年(1499年),官府征集了800艘府船,8000名人夫,花費銀子萬兩,采集了28000兩珍珠。然而,在這次大規模采集中,有600余名人夫因病或溺水而死亡,七十多艘船被風浪摧毀。這一官方采珠活動對民眾的傷害和國家的損失不言而喻。由于過度捕撈,到了明朝嘉靖時期,珍珠的采集量已經大大下降。巡撫都御史林富上《乞罷采珠疏》謂:“嘉靖五年采珠之役,死者萬計,而得珠僅80兩,天下謂以人易珠,恐今日雖以人易珠,亦不可得。”

在《天工開物》一書中,明朝末期的學者宋應星詳細描述了采珠的方法。采珠船通常比其他船只更寬和圓,并在船上鋪滿了草墊子。當船經過旋渦較多的海域時,采珠人會將草墊子扔入海中以確保船的安全通過。采珠人在船上使用長繩系住腰部,并帶著籃子潛入水中。在潛水前,他們會使用一種錫制的彎環空管遮住口鼻,同時用軟皮帶子將其纏繞在耳項上以便呼吸。有些人能夠潛至水下四五百尺,將撿回來的蚌放入籃子中。當呼吸困難時,采珠人會搖動繩子以示緊急,船上的人便會迅速將其拉上來。然而,仍然有些人會不幸喪生在水下。出水后,潛水人員需要立即使用煮熱的毛皮織物蓋住自己以防止凍死。

由于過度捕撈,到了清代,廣西沿海地區的自然珍珠采捕業逐漸減少,珠民們無法依靠這個行業為生。而產自松花江及其支流的東珠開始備受統治者的推崇。清朝順治七年開始,東珠的采捕由分散采珠改為集中采珠,并嚴禁民間自行采捕。清朝的采珠人被稱為“牲丁”。他們一般結成隊伍乘船而行,到有珠蚌的水域停靠河岸。其中有人用長桿插入水中,牲丁們依次下潛到插桿處摸撈珠蚌。產東珠之河水冷而湍急,雖然不像海水那樣深不可測,但下水撈珠仍然十分危險。人們有這樣的說法:“珍珠美,珍珠貴,顆顆俱是牲丁淚”。東珠非常珍貴,只能由皇室使用,是皇權至高無上的象征。由于常年大量采集,產自東北的東珠數量大幅下降。曾因私藏20余顆東珠而被努爾哈赤下令斬首的大功臣額爾德尼,也是一個例證。

圖片源于網絡 圖文無關

珍珠養殖歷史悠久

中國是世界上最早發明珍珠人工養殖的國家之一,但在古代時期,這種養殖技術并沒有得到足夠的重視。雖然古代中國的養珠法傳到了國外,但在國內卻長期停滯不前。直到新中國成立后,我國才開始恢復傳統的養珠法,并應用現代科學技術進行優化,以提高養殖效率和珍珠的質量。現在,中國的珍珠養殖技術已經非常成熟,年產量也一直穩居世界第一的位置。

是的,龐元英在《文昌雜錄》中的這段記載是說明我國古代已經開始嘗試人工養殖珍珠了,并提出了一種養殖珍珠的方法。這種方法是將假珠放入稍大的蚌蛤體內,經過兩年左右,就能形成一顆真珠。雖然這種方法中有些細節沒有說明,但是這段記載仍然是珍珠人工養殖史上的重要一筆。在宋代,人工養殖珍珠的技術已經開始發展,并且逐漸得到應用。雖然這種方法的效率不高,但是對人工養殖珍珠的發展起到了積極的作用。

在此過程中,我國珍珠養殖技術得到了不斷的發展和完善。隨著科學技術的不斷進步,人們發現了許多珍珠養殖的關鍵因素,例如:貝殼的適宜溫度、養殖水域的適宜溫度和鹽度、適宜的貝殼種類、適宜的育苗方法、適宜的珍珠質量評估等等。同時,還發明了一系列先進的珍珠養殖設備,例如:溫度控制器、水質檢測儀器、氧氣供應系統、水泵、濾網等等,以確保珍珠養殖過程中環境的衛生、穩定和安全。

今天,我國的珍珠養殖已經成為世界上最為發達和規模最大的珍珠養殖業之一,年產量穩居世界第一。與此同時,我國的珍珠產業還涵蓋了珍珠加工、珍珠銷售等方面,形成了完整的珍珠產業鏈。

圖片源于網絡 圖文無關

在上世紀七十年代中后期,中國科學家在北部灣海域進行海水養殖珍珠實驗,取得了成功。養殖珍珠需要一個較為復雜的環境,對水溫有較高的要求,而且在冬季來臨時需要將珍珠貝遷移到溫暖的海域。

通常,珍珠貝類在兩歲時就可以開始養殖珍珠。養殖珍珠分為有核珍珠和無核珍珠。無核珍珠是指通過體內組織培養珍珠貝類的外套膜外上皮細胞,使之長成珍珠囊并分泌珍珠質,從而形成珍珠。有核珍珠的養殖則需要將珍珠核和外套膜的外上皮細胞同時插入并埋藏于皮下,讓珍珠囊沿著珍珠核周圍形成。珍珠核主要由鈣類物質組成。有核珍珠的大小要比無核珍珠大。

1984年,中國淡水珍珠產量首次突破100噸,超過了當時產量最高的日本。此后,中國的淡水珍珠產量一直處于世界領先地位,并且不斷提高占據了世界珍珠總產量的90%以上。

醫林探究

珍珠入藥用處多

珍珠具有廣泛的用途,除了作為飾品外,還有很高的藥用價值。珍珠質中富含抗氧化的硒元素和氨基酸,因此被視為美容養顏的佳品。

在《本草經集》中,梁代的陶弘景認為珍珠可以治療目膚翳和止泄等癥狀。唐代的《海藥本草》也認為,珍珠可以明目、除暈、止泄。在元朝,商人們經常在水中加蜜糖和珍珠粉飲用,認為它既可以滋補,又可以防暑。

在明代,《本草綱目》的作者李時珍認為珍珠味咸甘寒無毒,具有鎮心點目的作用。珍珠涂面可以使人潤澤好顏色,涂手足則可以去皮膚逆臚。此外,珍珠還可以墜痰,除面斑,止瀉,除小兒驚熱,安魂魄等。《本草綱目》還記載了珍珠藥用的多種方法。

圖片源于網絡 圖文無關

咬文嚼字

珍珠的浪漫別稱

中國古人常用“明月”或“瑯玕”來指代珍珠。在《楚辭·九章》中有“被明月兮珮寶璐”的句子,而《墨子》中則記載“楚之明月出自蚌蜃”。此外,《孔雀東南飛》一詩中也用“耳著明月珰”來形容佩戴珍珠耳環的劉蘭芝,其中的“明月珰”即指珍珠。而“瑯玕”原本是傳說中的仙樹,其果實被稱為瑯玕子,也有些古書將其比喻為圓形的美玉,甚至用它來指代珍珠。

在西方藝術世界中,有一種風格被稱為“巴洛克風格”,它是一種富麗堂皇、浪漫唯美的藝術風格。而“巴洛克”在西班牙語和葡萄牙語中的意思則是“不規則的珍珠”。這種風格在文藝復興時期十分流行,它在雍容華麗中融入了一些世俗的凌亂元素。

成語拾趣

“魚目混珠”的由來

從前,有一個人名叫滿愿,他買到了一顆又大又白的珍珠。他非常珍惜這顆珍珠,把它裝在一只精致的盒子里,非常小心地收藏起來,從來不輕易讓別人看見。他的鄰居叫做壽量,非常羨慕滿愿的珍珠,但是卻沒有機會親眼欣賞。

有一天,壽量得到了一顆魚眼,它也很大,很漂亮,就像一顆珍珠一樣。于是,他把它藏在一個安全的地方,不讓任何人看見,還經常對別人說:“滿愿有一顆珍珠,沒什么了不起的,我也有一顆非常漂亮的珍珠呢。”

后來,滿愿和壽量都得了同樣的病,他們一起去看醫生。醫生檢查后說:“這種病很好治,我這里有所有需要的藥材,只是需要珍珠粉作為引子。”于是,兩個人都回家取出自己的珍珠。當他們把珍珠拿到醫生那里的時候,醫生看了滿愿的珍珠后贊嘆道:“真是一顆好珍珠!”然后又拿起壽量的那顆“珍珠”看了看,哈哈大笑說:“這根本不是珍珠,是一顆魚眼睛!你這是在混淆視聽啊!” 壽量十分尷尬。

后來,“魚目混珠”這個詞就被用來比喻以次充好,以假亂真。

]]>

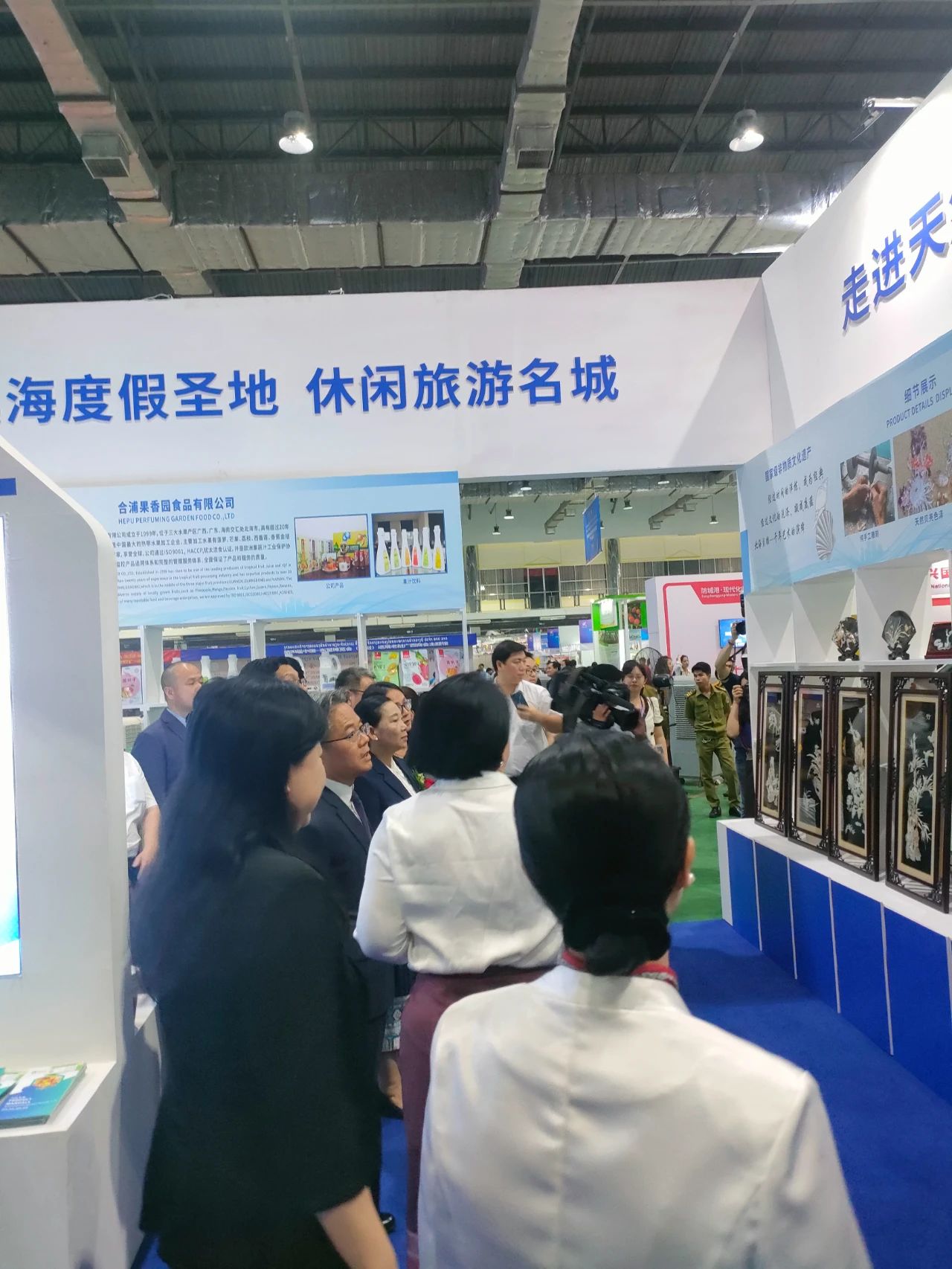

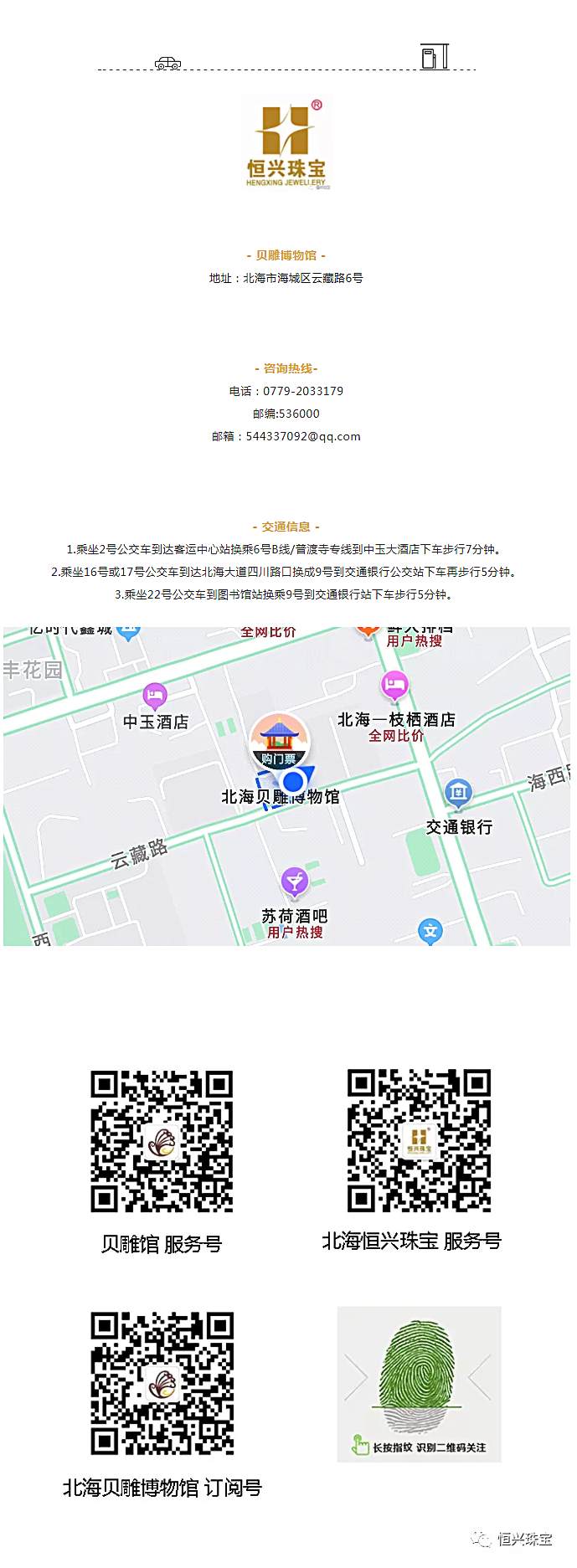

4月24-26日,老撾佛歷新年剛過,在首都萬象濃厚的新年喜慶氛圍里,第20屆中國-東盟博覽會老撾巡展暨“桂品出海”活動正式拉開帷幕。廣西相關部門及地方政府負責人,廣西重點國有企業、知名民營企業代表,老撾重要商協會及企業代表,中國和老撾主流媒體代表,共計1000余名參與東博會多年的老朋友以及慕東博會盛名而來的新朋友齊聚一堂,現場氣氛熱烈、人氣爆滿。

北海市恒興珠寶有限責任公司作為國家級非遺項目保護單位,受邀參加了本次會展。北海貝雕以北部灣珍稀貝殼為原料,因設計精美,巧奪天工多次獲得國內專業性大獎。作為國家級非物質文化遺產,恒興珠寶公司的貝雕畫作品吸引了無數觀眾駐足欣賞,成為展會上備受矚目的焦點。

北海貝雕以其精致的工藝和文化內涵,成為人們追求品味生活的一種新選擇。北海貝雕在展會上的大放異彩再次證明了它在中國文化藝術領域中的重要地位,成為北海的一張靚麗名片。

<

]]>

4月24日下午,北海市宣傳部部長童曉暉與中央廣播電視總臺廣西記者總站站長何盈一行蒞臨北海貝雕博物館進行調研,貝雕博物館館長林雄親自陪同。

在博物館參觀調研時,童部長和何站長認真聽取了對北海貝雕的發展歷程的介紹,同時對博物館內的藏品很感興趣,仔細了解藏品的來歷的同時,對藏品保護提出了寶貴意見,對貝雕工藝巧奪天工的自然之美,贊不絕口。得知北海貝雕經過數年精雕細琢,已經成為代表廣西的國禮和區禮,并成為北京人民大會堂、首都國際機場、國家商務部等重大場館的裝飾畫時,非常高興。

林雄則表示,一定要把北海貝雕產品發展成為旅游文創產品,把北海貝雕真正打造成為北海對外交流的名片。

<

]]>